Conférence

Bienvenue, la FFP s’adapte à votre profil.

La Fédération Française du Paysage regroupe aujourd’hui près de 700 paysagistes concepteurs, répartis dans 11 entités régionales.

Avec une entrée par profil d’utilisateur (paysagiste, étudiant, maître d’ouvrage), vous pourrez désormais avoir des informations ciblées en fonction de vos besoins.

Comment la FFP peut m’aider au sein de mon activité ?

Une assistance juridique

« Vie des Professionnels » et « Vie Privée » pour vous accompagner

Un réseau de professionnels

Un annuaire des paysagistes pour vous faire connaître

Des annonces

Emplois, formations, publication de concours pour faciliter la mise en réseau

À ne pas manquer

♪

Soumettre un événement

-

-

Formation

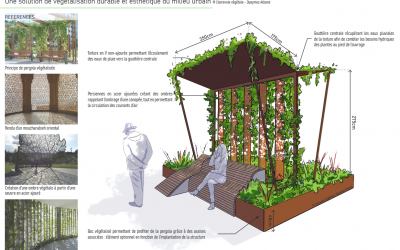

Créer des sols fertiles via le recyclage et l’économie circulaire – Génie agronomique

-

Journée de sensibilisation

L’eau et les ouvrages hydrauliques dans le paysage

-

Formation

Devenez expert en ressources hydriques, conformité réglementaire et infrastructures écologiques – projets urbains durables